初创企业锐减98%?业内澄清:数据偏差 投资焦点转移

2024-09-18

财经大神

在中国一级市场遇冷的阴霾下,网络上流传着“2018年至2023年间,初创公司数量骤降98%”的消息,迅速引发关注。这种说法映射出业界普遍的不安情绪,但很快遭到业内质疑,认为其严重偏离实际情况。

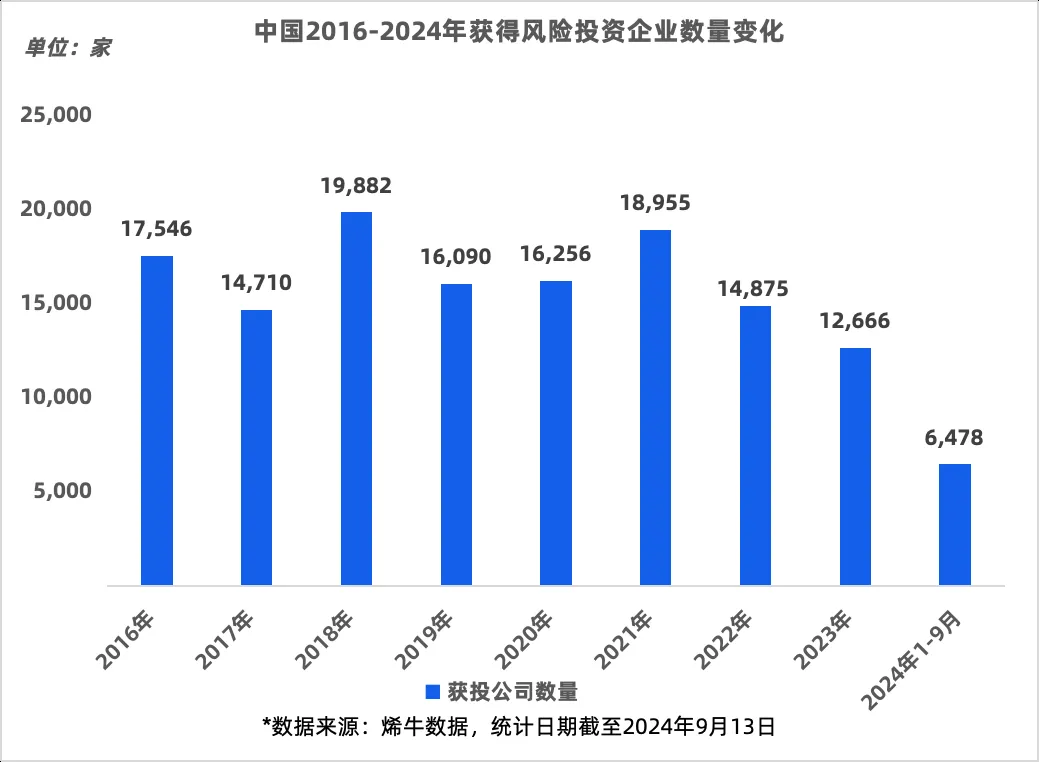

针对此争议,IT桔子创始人文飞翔澄清,相关数据并不精确,仅反映特定时段新公司录入量,并非整体初创企业数量的真实缩减。同时,一位创投老手的统计显示,六年间的新生企业总数并未减少,真正下降的是获得风险投资企业的比例,约为36%,且许多融资活动未公开。

另一方,烯牛数据创始人李锦香提供的数据呈现出不同景象:2018年至2023年,新成立公司数量实际上从680万增至1008万,增幅48%。她指出,尽管获得风投的企业数量确有下滑,但远不及98%之说。据统计,这类企业数量仅减少了36%。李锦香强调,许多融资案例并未见诸报端,而是通过工商变更数据挖掘发现,这部分“隐形融资”占比高达70%,尤其在先进制造、新能源等领域更为常见,这些行业的融资活跃度仍在上升。

从宏观层面观察,上半年创投活动降温确为事实。清科研究中心数据显示,投资案例数与金额双双下滑,降幅显著。上市投资机构的半年报也证实了这一趋势,多家机构面临利润锐减的困境,部分归因于项目退出减少和管理费用降低。

李锦香观察指出,创投圈正经历洗牌,曾经活跃的美元基金投资人逐渐淡出,取而代之的是地方国资背景基金的兴起。尽管环境严峻,机遇并未完全消失,尤其是先进制造、新能源等行业的大额融资持续增加,显示出在挑战中仍有特定领域的投资热度不减。这表明,尽管整体环境收紧,资金向科技创新和硬科技集中的趋势愈发明显,市场在调整中寻找新的增长点。

主流币行情

相关阅读

初创企业锐减98%?业内澄清:数据偏差 投资焦点转移

财经新闻

09-18

新加坡股市改革提速 力促IPO复苏激活市场

财经新闻

09-18

中秋后A股展望:历史规律指明反弹可能

财经新闻

09-18

小米SU7事故官方回应:操作不当致碰撞 电池受损冒烟

财经新闻

09-18

金价连涨创新高 金店遇冷顾客套现双赢

财经新闻

09-18

港股午盘下滑 美联储降息影响成焦点

财经新闻

09-18

北京力推合成生物产业新计划 剑指全球创新高地

财经新闻

09-18

日元兑美元破140大关 美联储降息预期添火

财经新闻

09-18

月饼销量连跌 健康平价成新趋势

财经新闻

09-18

月饼经济缓行 市场转向理性消费

财经新闻

09-18